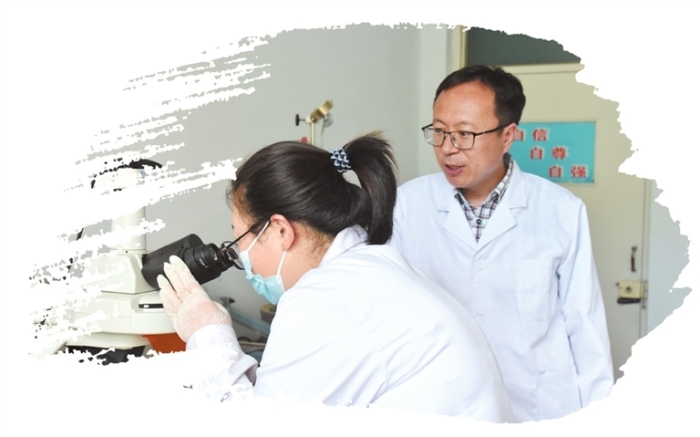

4月初,是燕麦播种的季节,内蒙古农业大学赵宝平教授带领研究生对重金属污染的农田进行播前土取样工作,通过检测土壤污染情况,并开展针对性的栽培耕作技术研究与示范,从而保证农田可安全利用。

赵宝平主要从事燕麦生理生态与栽培耕作方面研究,现任内蒙古农业大学农学院副院长,国家燕麦荞麦产业技术体系土壤与产地环境污染管控与修复岗位科学家,农业农村部耕地重金属污染防治联合攻关专家组成员,兼任内蒙古燕麦产业协会秘书长、内蒙古燕麦产业技术战略联盟秘书长。荣获内蒙古“草原英才”,内蒙古321人才工程第二层次人选。获得内蒙古科技进步一等奖2项,内蒙古科技进步二等奖、教育部科技进步二等奖和内蒙古自然科学三等奖各1项,中国粮油学会科学技术一等奖1项,内蒙古农牧业丰收奖一等奖3项。

2009年从中国农业大学博士毕业后,赵宝平回到了内蒙古农业大学工作,开始了他在燕麦领域的开创性研究工作。他勤于钻研、善于积累、敢于实践、勇于探索,从普通科研工作者逐渐成长为岗位专家。先后主持国家自然科学基金项目3项、中国博士后科学基金面上项目1项、内蒙古自然科学基金项目2项。在国内外核心期刊及学术会议共计发表研究论文80余篇,其中以第一或通讯作者发表40余篇,主编燕麦相关专著2部,副主编和参编著作各1部,牵头编写技术规程7项,参与完成专利5项。

“搞科研是需要付出辛苦和努力的”。工作初期,赵宝平没有自己的研究生,除了日常的教学工作外,取样取土、做实验等工作都需要亲力亲为。2011年,赵宝平主持的《燕麦产量器官形成与花后穗叶光合对干旱胁迫的响应机制》获批国家自然科学基金项目,这也是他主持的第一个国家基金项目。当时,在人手少、任务重、基础薄弱的情况下,赵宝平和团队成员加班加点,撰写基金项目申报书,反复修改完善,最终按时提交了项目申报书,成功获批国家自然科学基金项目。

工作十多年间,赵宝平深入探索燕麦非生物胁迫(水分、养分、重金属)生理生态,参与认定新品种4个,在各主产区内进行应用推广,取得了卓有成效的经济效益和社会效益。作为国家燕麦荞麦产业技术体系土壤与产地环境污染管控与修复岗位科学家,在开展试验研究的同时,他与团队成员多次深入田间地头,到武川县、乌兰察布市等燕麦主产区开展燕麦种植技术培训指导,为受污染耕地修复与安全利用提供技术支持,为内蒙古等地受污染农田安全利用提供易于操作的技术清单。参与组织完成了内蒙古《燕麦》高质量标准体系,并牵头完成了《燕麦产地环境质量要求》和《有机燕麦栽培技术规程》等4项标准,为内蒙古燕麦产业高质量发展、燕麦“蒙字标”建设提供了保障。

在赵宝平看来,一个人的成长除了自身需要努力,也离不开团队的支持和培养。“国家燕麦荞麦产业技术体系按照全国一盘棋的思路,以农产品为单元,以产业为主线,打破部门、区域界线,集聚全国科研力量,进行共性技术和关键技术研究、集成、试验和示范等。按照产业链条环节设置了遗传育种、病虫害防控、栽培与养殖等领域的岗位科学家,一代又一代的燕麦荞麦产业专家汇聚于此,年轻的科研工作者也得以站在‘巨人’的肩膀上做研究。”赵宝平说,在开展研究的过程中,团队给予了很多资源,也得到了许多专家的支持,致使他拓展了思路和研究方向,加强了研究方向的交叉性。

科学研究仍在继续,创新步伐没有终点,赵宝平和他所在的燕麦科技创新团队不会止步,将继续进一步开展燕麦非生物胁迫生理生态创新研究与应用,同时探索耕地土壤污染防治与安全利用,为助力自治区燕麦荞麦产业的健康发展及农田的安全利用做出新的积极贡献。 (乔予莘)